Le travail étudiant est réel, mais ni reconnu, ni rémunéré. Quotidiennement, nous participons à se former comme main-d’œuvre et à produire des savoirs, un travail indispensable à la société, à l’État et au capital.

Pendant ce temps, la précarité étudiante s’aggrave. Les étudiant·e·s cumulent les emplois, dépendent de leur famille ou s’endettent lourdement. L’Aide financière aux études n’est pas une solution : c’est un mécanisme d’endettement structuré.

Nous exigeons un salaire. Pour rendre visible notre travail. Pour sortir de la dépendance. Pour casser le chantage social. Et pour ouvrir la voie à une transformation radicale de la société.

La foire aux questions qui suit présente les fondements de notre revendication, en dialogue avec les objections les plus fréquentes.

Pourquoi être payé·e pour étudier ?

Qu’est-ce qui définit une activité comme productive et, par extension, digne de reconnaissance ? Sous le capitalisme, cette définition est dictée par la production de valeur marchande, marginalisant ainsi les activités qui participent à la reproduction sociale, telles que les études. Revendiquer le salariat étudiant, c’est s’opposer frontalement à cette logique en affirmant que les étudiant·e·s, loin d’être de simples consommateur·rice·s passif·ve·s de savoirs, sont des acteur·rice·s clé·e·s dans la reproduction et la transformation des structures économiques et sociales.

Les études, bien qu’exclues du champ traditionnel du travail salarié, sont au cœur du processus de reproduction sociale. Ce concept, central dans les analyses marxistes et féministes, englobe l’ensemble des activités nécessaires au maintien et au renouvellement de la société, notamment la formation des individus qui répondront aux besoins économiques et sociaux futurs. Le système capitaliste prospère en invisibilisant cette série d’activités pourtant indispensables à sa perpétuation. En reléguant ces activités à la sphère privée ou en les dissimulant sous des apparences de choix individuels, il occulte leur contribution essentielle à la structuration et au maintien de son propre système.

L’activité étudiante, à l’instar du travail domestique ou des soins, s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Sa productivité est pourtant indéniable : les étudiant·e·s génèrent non seulement des savoirs et des compétences, mais forment également une main-d’œuvre qualifiée, vitale pour la production de capital et le fonctionnement des institutions qui le soutiennent. Ce travail de formation, souvent réduit à une démarche d’épanouissement personnel, constitue en réalité une activité collective qui soutient l’ensemble des secteurs de nos sociétés.

Au-delà de la reproduction sociale, l’activité étudiante représente une production intellectuelle cruciale. Les recherches, analyses et projets menés dans le cadre des études nourrissent directement l’avancement des connaissances et le rayonnement universitaire. Les publications étudiantes enrichissent la littérature académique, les stages permettent un transfert direct des savoirs vers les secteurs public et privé, et les innovations méthodologiques influencent des domaines aussi stratégiques que la santé, les sciences sociales ou l’écologie. Les retombées économiques sont aussi considérables : selon une analyse de l’Université du Québec, chaque dollar investi dans son réseau universitaire générait six dollars en retombées économiques en 2015-2016, et jusqu’à dix dollars en incluant les dépenses étudiantes.1Bureau de coopération interuniversitaire, Les établissements universitaires québécois : un actif clé pour assurer un avenir prometteur au Québec, Ministère des Finances, Gouvernement du Québec, 2018, p. 4. Toutes ces contributions majeures sont pourtant captées sans contrepartie par des institutions qui externalisent systématiquement les coûts de cette production sur les individus tout en s’en appropriant les bénéfices.

Face au désengagement massif de l’État du financement public des universités, ces dernières se sont progressivement alignées sur les impératifs du marché. L’université contemporaine est profondément imbriquée dans les logiques capitalistes, rendant illusoire toute tentative de préserver un idéal d’éducation publique face à sa marchandisation croissante. La personne étudiante est ainsi réduite à une cliente consommatrice de services éducatifs et à une future travailleuse endettée, contrainte de rembourser les coûts exorbitants de sa formation. Le refus de rémunérer le travail étudiant reflète cette dynamique : tant que les étudiant·e·s ne sont pas reconnu·e·s comme des travailleur·euse·s, leur activité peut être exploitée à moindre coût au profit des institutions et du marché.

Dans un contexte de précarisation généralisée, il devient impératif de reconnaître que l’activité intellectuelle déployée dans les études — recherches, formations, apprentissages, stages — constitue un travail socialement nécessaire méritant salaire. L’exclusion des étudiant·e·s du rapport salarial, malgré ses limites intrinsèques, les prive d’un levier fondamental : celui de s’organiser collectivement et de faire valoir leur force de travail. Revendiquer un statut de travailleur·euse et exiger un salaire étudiant s’imposent alors comme une stratégie incontournable, non seulement pour améliorer les conditions matérielles immédiates, mais aussi pour rendre visible et valoriser ce travail de reproduction sociale systématiquement invisibilisé par le capitalisme. Cette lutte ouvre ainsi la voie à une remise en question plus profonde des mécanismes d’exploitation et d’appropriation du travail intellectuel, posant les bases d’une transformation radicale tant du système éducatif que des rapports sociaux qui le structurent.

Pourquoi l’Aide financière aux études est-elle insuffisante ?

L’Aide financière aux études (AFE), dans sa forme actuelle, perpétue une vision paternaliste et miséricordieuse où le gouvernement se positionne comme bienfaiteur envers des étudiant·e·s en difficulté, réduit·e·s à quémander une aide sociale. Le programme de prêts et bourses est « contributif et supplétif », faisant en sorte que les étudiant·e·s doivent « contribuer au financement » à leurs études,2Ministère de l’Enseignement supérieur, Statistiques de l’aide financière aux études : Rapport 2021-2022, Québec, Gouvernement du Québec, 2024, p. 35. les forçant à se voir comme des investisseurs·ses en elleux-même. Le vocabulaire même de ce système — « bénéficiaires », « bourses », « prêts », « aide », « demande » — invisibilise et dévalorise la réalité du travail étudiant. Toutes ces manœuvres linguistiques contribuent à masquer que l’aide financière offerte aux étudiant·e·s admissibles est non seulement difficile d’accès, mais également insuffisante pour répondre à leurs besoins de base, tout en perpétuant une logique d’endettement.

Problème d’accessibilité

Tout d’abord, il est difficile d’accéder à l’AFE. Par exemple, une personne qui vit en appartement depuis plusieurs années sans aide financière de la part de ses parents n’est pas nécessairement tenue comme autonome. En effet, les principaux critères d’autonomie sont d’être soit marié·e, séparé·e ou divorcé·e, d’être parent, d’être aux études aux cycles supérieurs, d’avoir occupé un emploi rémunéré pendant deux ans sans être aux études ou d’avoir cessé d’étudier à temps plein durant sept ans.

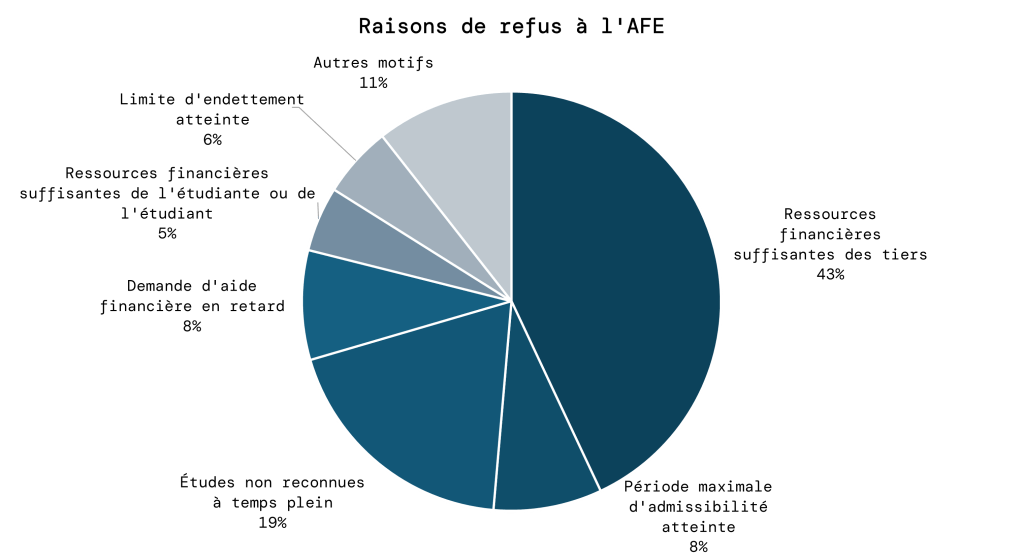

À défaut d’être considéré·e·s autonomes, le revenu des parents des étudiant·e·s est pris en compte dans les calculs de l’AFE. En 2025, l’AFE exige une contribution des parents dont le revenu annuel du ménage est de moins de 76 000 $ — un chiffre aberrant considérant qu’un tel ménage fait partie du tercile le plus pauvre parmi les foyers composés d’un couple.3Aide financière aux études, « Simulateur de calcul du montant d’aide financière aux études 2025-2026 », Gouvernement du Québec, 2025, https://bit.ly/4ggBkxw. Le calcul du tercile est réalisé à partir des données pour le Québec sur les familles comptant un couple : Statistique Canada, Tableau 11-10-0012-01, 2024b. Plus encore : la contribution parentale calculée par l’AFE demeure théorique, car elle ne vérifie à aucun moment la contribution financière réelle des parents. Ainsi, la principale raison de non-admissibilité à l’aide financière, soit 43 % des demandes refusées par l’AFE, est que les ressources financières des tiers (parents ou conjoint·e·s) sont considérées comme suffisantes.4Ministère de l’Enseignement supérieur, op. cit., 2024, p. 44.

Les refus ne sont que la pointe de l’iceberg, puisque nombreux·ses étudiant·e·s abandonnent leur demande voyant que les montants sont insuffisants ou uniquement composés de prêts. Pire, une présélection menée par les employé·e·s de l’AFE décourage celleux dont le revenu parental est jugé trop élevé.5cf. Marie Pier Béland et al., Argumentaire 2011-2012 : Ensemble, bloquons la hausse, Montréal, Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), 2011, p. 26.

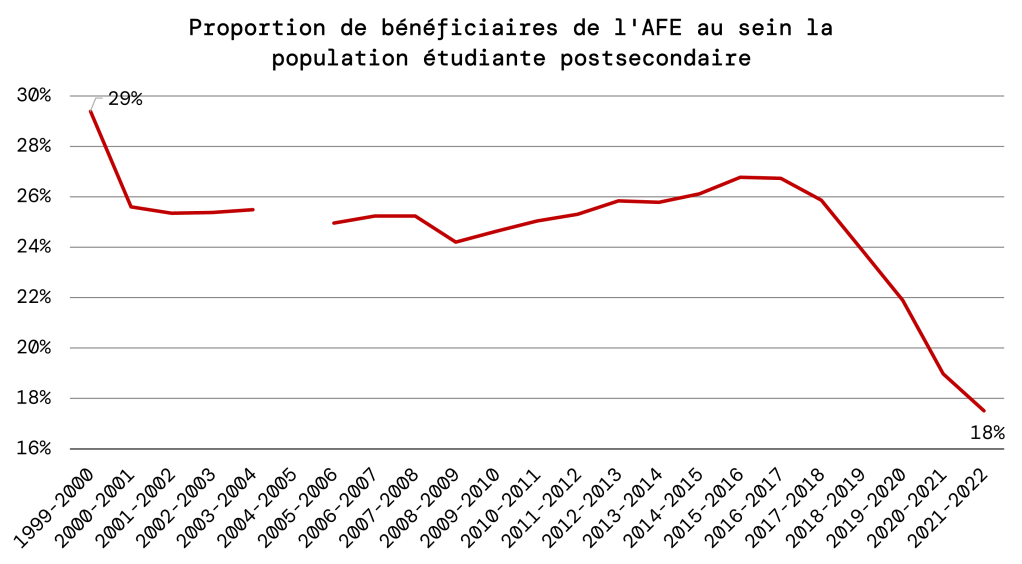

Il n’est donc pas surprenant que 82 % des étudiant·e·s postsecondaires n’obtiennent pas d’aide financière aux études. En fait, la proportion d’étudiant·e·s postsecondaires bénéficiant de l’AFE diminue depuis 1999. Depuis 2016, le nombre de bénéficiaires de l’aide financière connaît une baisse annuelle moyenne de près de 15 000 personnes. Dès lors, l’investissement gouvernemental dans le programme de l’AFE en 2021-2022 est à son plus bas depuis 2012. Si l’on tient compte de l’inflation, l’investissement gouvernemental en dollars constants est à son plus faible depuis 2004.6Le nombre de bénéficiaires a été extrait des rapports du Ministère de l’Enseignement supérieur, Statistiques sur l’aide financière aux études, Gouvernement du Québec, 2001 à 2024. L’effectif étudiant postsecondaire au Québec est tiré de Statistique Canada, Tableau 37-10-0018-01 : Effectifs postsecondaires, selon le régime d’études, le type d’établissement, le statut de l’étudiant au Canada et le genre de la personne, 2024c. Le calcul en dollars constants a été fait avec Statistique Canada, Tableau 18-10-0004-01 : Indice des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé, 2024d.

Des montants insuffisants

Les montants offerts par l’AFE sont souvent insuffisants. Par exemple, pour 2025-2026, un·e universitaire de 1er cycle à temps plein, qui n’est pas considéré·e autonome par l’AFE, ayant un revenu annuel médian et provenant d’une famille ayant un revenu médian7Au Québec, en 2022, les familles composées d’un couple ont un revenu annuel médian de 111 950 $. Les jeunes de moins de 24 ans ont un revenu médian de 18 970 $. Voir Statistique Canada, op. cit., 2024b. ne bénéficiera d’aucune bourse, mais pourrait contracter un prêt annuel d’environ 4 291 $. De même, un·e étudiant·e de premier cycle, considéré·e autonome et n’ayant pas d’autre source de revenus, touchera annuellement environ 12 500 $ d’aide financière, dont le quart sera un prêt.8Aide financière aux études, op. cit., 2025.

Or, si le coût d’un logement doit représenter 30 % des revenus totaux d’une personne,9Statistique Canada, « Besoins impérieux en matière de logement du ménage privé », Statistique Canada, 2021, https://bit.ly/3CBqDYj. cet·te étudiant·e devra y consacrer environ 312 $ par mois, alors même que les individus du quintile le plus pauvre du Québec dépensent en moyenne plus de 770 $ par mois en logement.10Statistique Canada, Tableau 11-10-0223-01 : Dépenses des ménages selon le quintile de revenu du ménage, Canada, régions et provinces, 2023.

En fait, une étude de l’Observatoire québécois des inégalités révèle que le montant que l’AFE considère comme nécessaire pour subvenir à ces besoins en 2022 est 27 % inférieur aux dépenses moyennes réellement faites par les étudiant·e·s et 31 % inférieur au revenu viable.11Geoffroy Boucher, Le Programme de prêts et bourses permet-il de couvrir les dépenses de base de la population étudiante au Québec ?, Montréal, Observatoire québécois des inégalités, 2024, p. 9‑10. Dès lors, les étudiant·e·s sont contraint·e·s de travailler de plus en plus d’heures pendant leurs études pour pouvoir subvenir à leurs besoins.12Statistique Canada, Tableau 37-10-0106-01 : Proportion des étudiants âgés de 15 à 29 ans qui allient travail et études, selon le groupe d’âge et le type d’institution fréquentée, 2024.

L’endettement étudiant

Le programme de l’AFE repose d’abord sur l’offre de prêts étudiants. Sauf sous certaines conditions, les bénéficiaires doivent contracter le prêt maximal avant d’avoir accès à des bourses.

En 2021-2022, le montant moyen des dettes d’études contracté via l’AFE était de 11 251 $ pour le collégial, de 15 277 $ pour le 1er cycle, 18 149 $ pour le 2e et 25 670 $ pour le 3e.13Ministère de l’Enseignement supérieur, op. cit., 2024, p. 46. À cela s’ajoutent les dettes contractées auprès des banques. Les prêts bancaires représenteraient 41,1 % du total des prêts étudiants, pour une valeur moyenne de 22 892 $ en 2022.14Franck Aurelien Tchokouagueu et al., Rapport sur le financement des étudiant.e.s universitaires du Québec, Groupe de recherche en économie publique appliquée (GREPA), 2023, p. 13‑4.

Or, le recours systématique à l’endettement est foncièrement discriminatoire. En effet, les intérêts augmentent le coût des études pour les personnes financièrement précaires, comparativement à celles qui n’ont pas à emprunter. Ce sont d’ailleurs les banques qui bénéficient de ces intérêts !

Par exemple, 40 % des étudiant·e·s de 2e cycle bénéficiant de l’AFE ont une dette entre 15 000 $ et 30 000 $.15Ministère de l’Enseignement supérieur, op. cit., 2024, p. 46. Supposons une dette étudiante de 22 500 $ remboursée au taux d’intérêt prévu par l’AFE, celle-ci risque de coûter environ 38 000 $ sur 25 ans, soit 69 % plus les montants empruntés.16La taux prévu par l’AFE correspond au taux préférentiel de la Banque du Canada plus 0,50 %. Québec, « Rembourser son prêt », Gouvernement du Québec, 2024, https://bit.ly/4hAPBG6.

À la lumière de ces constats, l’AFE se révèle être un système paternaliste, inaccessible et insuffisant, qui perpétue l’endettement étudiant et aggrave les inégalités sociales. En forçant les étudiant·e·s à financer leurs études à crédit, l’AFE les place dans une position de vulnérabilité économique, tout en invisibilisant leur rôle crucial dans la création de savoirs, de main-d’œuvre et de services.

Pourquoi doit-on parler de salaire et non de bourses universelles ? Pourquoi ne pas viser uniquement la gratuité scolaire ?

Parler de salaire plutôt que de bourses universelles est essentiel pour changer le rapport de pouvoir entre les étudiant·e·s et les institutions étatiques et capitalistes. Des bourses universelles, bien qu’elles puissent sembler progressistes, restent enracinées dans une logique de charité qui invisibilise le travail des étudiant·e·s. Elles sont perçues comme une faveur ou une récompense, à accepter avec reconnaissance, plutôt qu’une contrepartie à l’emploi de la force de travail. À l’inverse, le salaire reconnaît explicitement les études comme une activité productive et essentielle.

En réalité, les bourses actuelles, notamment celles aux cycles supérieurs, fonctionnent déjà comme un salaire déguisé : elles rémunèrent indirectement le temps investi dans la formation et la recherche, mais sans offrir les protections associées au salariat, comme le droit à la syndicalisation ou l’accès aux normes du travail. Cette distinction n’est pas anodine. Par exemple, dans le rapport Granger (2016) sur la grève des internats en psychologie, il était explicitement proposé de verser des bourses plutôt que des salaires pour éviter la syndicalisation et l’application des droits des travailleur·euse·s.17CUTE, Questions et réponses sur le travail étudiant, Comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE), 2018, p. 8.

Adopter une perspective salariale, au contraire, insère les étudiant·e·s dans une lutte historique pour la reconnaissance du travail. Un salaire, contrairement à une bourse, n’est pas un privilège. Il contribue à transformer la perception des études, en les inscrivant dans un cadre où les activités socialement utiles, comme la formation et la création de savoirs, sont valorisées pour elles-mêmes.

De la même manière, bien que la gratuité scolaire puisse améliorer l’accès à l’éducation, elle reste insuffisante, car elle ne remet pas en cause les bases matérielles de la précarité étudiante. En ne couvrant que les frais de scolarité, elle laisse les étudiant·e·s confronté·e·s aux coûts de subsistance, les maintenant dans une situation d’endettement, de dépendance familiale ou de cumul de plusieurs emplois. Plutôt que de réduire les étudiant·e·s au rôle de simples client·e·s du système éducatif, la revendication du salariat étudiant permet de les reconnaître comme des travailleur·euse·s, alignant ainsi leurs intérêts sur ceux du reste de la classe laborieuse et inscrivant leur lutte dans un combat plus large contre l’exploitation. Enfin, ces revendications ne sont pas mutuellement exclusives. Exiger le salariat étudiant n’exclut pas l’abolition des droits de scolarité : on peut réclamer un salaire couvrant ces frais, ou, comme nous le faisons, revendiquer à la fois leur abolition et la rémunération des étudiant·e·s.

Quel serait le coût du salariat étudiant ?

Le coût du salariat étudiant au Québec, selon nos estimations, s’élèverait à environ 8,96 milliards $ pour 2024-2025. Ce calcul repose sur une méthode maison et prend en compte les besoins réels des étudiant·e·s, comme établi par la Mesure du panier de consommation (MPC).

La MPC, compilée par Statistique Canada, évalue les dépenses nécessaires pour un niveau de vie modeste. En 2024, les étudiant·e·s auront des dépenses annuelles moyennes de 7 485 $ en nourriture, 1 111 $ en vêtements, 2 383 $ en transport et 6 652 $ en logement.18La MPC correspond à une personne seule vivant à Québec. Cette méthode est inspirée de Geoffroy Boucher, op. cit., 2024 ; les données sont issues de Statistique Canada, Tableau 11-10-0066-01 : Seuils de la mesure du panier de consommation (MPC) pour la famille de référence selon la région de la mesure du panier de consommation, la composante et l’année de base, 2024e. Ces chiffres conduisent à un salaire étudiant moyen de 17 632 $ par année, couvrant les besoins de base.

Avec 229 081 étudiant·e·s équivalents à temps plein (EETP)19L’effectif d’étudiant·e·s équivalents à temps plein (EETP) est une mesure standardisée qui permet de comptabiliser l’ensemble des étudiant·e·s en fonction de leur charge d’études (30 crédits universitaires = 1 EETP). dans les universités et 188 547 EETP dans les collèges, la masse salariale totale atteindrait 7,36 milliards $.20Ministère de l’Enseignement supérieur, Prévisions de l’effectif étudiant à l’université 2021-2030, Gouvernement du Québec, 2023. En considérant que trois personnes à temps partiel représentent un EETP au collégial, il a été estimé que les personnes à temps partiel haussent en moyenne de 4,2 % le nombre d’EETP total au collège. Voir Ministère de l’Enseignement supérieur, Prévisions de l’effectif étudiant au collégial 2024-2033, Gouvernement du Québec, 2024c ; Statistique Canada, op. cit., 2024c.

Au coût de la masse salariale, il convient d’ajouter 1,95 milliard $ pour financer la gratuité scolaire, soit l’élimination des droits de scolarité et des frais obligatoires.21Ce montant est une projection basée sur la variation moyenne des revenus totaux que reçoivent les universités et les collèges en droits de scolarité et autres frais : Statistique Canada, Tableau 37-10-0026-01 : Revenus des universités selon le type de revenus et le type de fonds (en dollars canadiens courants) (x 1 000), 2024f ; Statistique Canada, Tableau 37-10-0028-01 : Revenus des collèges selon le type de revenus et le type de fonds (en dollars canadiens courants) (x 1 000), 2024g. Plutôt que d’intégrer ces montants dans les salaires, nous revendiquons leur suppression pure et simple.

Une politique salariale inclusive doit reconnaître les réalités particulières des étudiant·e·s. Par exemple, les dépenses des étudiant·e·s avec des limitations fonctionnelles ou des maladies graves sont 11 % à 13 % plus élevées que la moyenne.22Geoffroy Boucher, op. cit., 2024, p. 9. Avec environ 5,6 % des étudiant·e·s vivant avec un handicap,23Ysabelle Gagné et Mylène Bussières, Statistiques concernant les étudiants en situation de handicap dans les universités québécoises : 2020-2021, Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap (AQICESH), 2021, p. 11. un ajustement salarial pour couvrir ces besoins coûterait environ 50 millions $.

De plus, les personnes étudiantes ayant des enfants devraient recevoir un salaire majoré, en reconnaissance du travail reproductif qu’elles accomplissent. En supposant qu’un·e étudiant·e sur dix est parent et que le coût de leur panier de consommation est 41 % plus élevé,24Marie Claude Francœur et al., Les besoins de garde des parents-étudiants québécois et les services qui leur sont offerts en milieu d’études, Québec, Gouvernement du Québec, 2019, p. 10 ; Geoffroy Boucher, op. cit., 2024, p. 13. la salarisation de ce travail représenterait un investissement de 306 millions $ supplémentaires en 2024-2025.

Enfin, il faut déduire les montants déjà engagés par l’État, notamment les 607 millions $ en bourses versées via l’AFE et les 97 millions $ correspondant aux intérêts assumés sur les prêts étudiants pendant la période d’études.25Projections basées sur les variations de ces montants. Voir Ministère de l’Enseignement supérieur, op. cit., 2001 à 2024. Après ces ajustements, le coût net du salariat étudiant pour 2024-2025 est estimé à 8,96 milliards $.

Financer le salariat étudiant

La revendication d’un salariat étudiant, bien que représentant 7,2 % du budget annuel du Québec, est loin d’être irréaliste. Cela constitue un montant considérable pour le système capitaliste actuel. Toutefois, bien que nous luttions activement pour le dépassement de ce système, nous croyons que, même sous le capitalisme, nous sommes en mesure d’arracher cette part budgétaire à l’État québécois.

Sans mettre en péril les finances publiques, le salariat étudiant pourrait être financé par une réforme fiscale, dont un mouvement étudiant fort est en mesure de forcer la mise en place. Les propositions de la Coalition Main rouge offrent un exemple concret de réformes fiscales qui pourraient financer des mesures de justice sociale, en générant plus de 14 milliards $ par an, soit bien au-delà du coût estimé du salariat étudiant.26Elisabeth Gibeau et al., Pour une société plus juste : Nous avons les moyens de faire autrement!, Coalition Main rouge, 2021. Toutefois, nous sommes convaincu·e·s qu’il existe d’autres solutions encore inexplorées qui pourraient également contribuer à un financement juste et durable, tant pour le salariat étudiant que pour d’autres enjeux sociaux. Nous retenons parmi ces mesures :

- Instaurer un impôt sur le patrimoine des plus riches : un taux de 0,5 % sur les avoirs nets entre 5 et 25 millions $ et de 1 % au-delà de 25 millions $ générerait environ 4 milliards $ pour le Trésor public québécois.

- Réformer les paliers d’imposition : augmenter le nombre de paliers d’imposition de quatre à neuf permettrait de mieux taxer les hauts revenus. Cette mesure rapporterait 2,5 milliards $ supplémentaires en ciblant les 8 % des contribuables les plus riches.

- Abolir l’exemption d’impôt sur les gains en capital : mettre fin à l’exonération de 50 % sur les gains en capital des particuliers permettrait de récupérer 1 milliard $. Notons que 62 % de ces gains sont captés par les 3,3 % des contribuables gagnant plus de 150 000 $ par année.

- Mettre fin à l’incorporation des médecins et revoir leur rémunération : cette mesure consisterait à soumettre tous les médecins au régime d’imposition des salaires, plutôt qu’à celui des entreprises incorporées. Elle inclurait également une réduction de leur enveloppe de rémunération, en éliminant des primes injustifiées et en renforçant le contrôle des actes facturés à la RAMQ. Ensemble, ces ajustements permettraient de récupérer 1 milliard $.

Ce montant nécessaire au salariat étudiant met en lumière les contradictions d’un système économique qui enrichit les détenteurs de capital au détriment de la majorité productive, tout en affirmant qu’il manque de ressources pour éradiquer la précarité économique. En fait, la richesse n’est pas simplement créée par l’investissement capitaliste, mais par un travail collectif soutenu par l’ensemble de la société.

Dans la logique capitaliste, la valeur économique est définie par le temps de travail abstrait moyen nécessaire à produire un bien ou un service. Cependant, cette valeur n’est ni contrôlée ni possédée par les travailleur·euse·s qui la produisent, mais accaparée par les propriétaires lucratifs. Ces derniers décident des moyens et des fins du travail, puis s’approprient la survaleur générée par la différence entre la valeur produite par la force de travail et celle qui lui est remise sous forme de salaire. Cela crée une dynamique d’exploitation dans laquelle la richesse produite collectivement est privatisée par une minorité. Ainsi, « depuis 2020, les 1 % les plus riches ont capté près des deux tiers de toutes les nouvelles richesses, soit près de deux fois plus que les 99 % les plus pauvres de la population mondiale ».27Martin Brehm Christensen et al., La loi du plus riche : Pourquoi et comment taxer les plus riches pour lutter contre les inégalités, Oxford, Oxfam, 2023, p. 7.

Le montant du salaire étudiant serait-il le même pour tous les programmes ?

Oui, le montant du salaire étudiant devrait être universel, indépendamment du programme d’études ou de l’institution fréquentée. Cette universalité est essentielle pour contrer les dynamiques de compétition et de hiérarchisation qui perpétuent les inégalités au sein du système éducatif et, plus largement, dans la division du travail sous le capitalisme.

Aujourd’hui, l’éducation est traversée par des disparités profondes : accès différencié selon les ressources économiques, contraintes de temps inégales pour étudier, choix limités par les frais de scolarité et segmentation des parcours. Les programmes les plus coûteux, comme la médecine, tendent à être fréquentés par les étudiant·e·s provenant de milieux plus favorisés, renforçant l’exclusion des classes populaires et des personnes marginalisées.28Wendy Glauser, « Diversifier les admissions dans les écoles de médecine », Affaires universitaires, 4 mars 2020, https://bit.ly/42XWFbK. En outre, les étudiant·e·s des programmes traditionnellement féminins, comme l’éducation ou les soins infirmiers, sont souvent relégué·e·s à des formations non rémunérées ou faiblement rétribuées, alors même qu’iels accomplissent des tâches essentielles à la reproduction sociale. Ces inégalités, exacerbées par des frais de scolarité élevés, ne font qu’accentuer la précarité des étudiant·e·s et creuser les écarts entre différents parcours.

Un salaire universel pour toustes les étudiant·e·s renverserait ces logiques en valorisant équitablement toutes les contributions intellectuelles et sociales, sans distinction de discipline ou de programme. Refuser de segmenter la reconnaissance du travail étudiant, c’est rejeter l’idée que certaines formations sont plus légitimes que d’autres, tout en sapant les fondements des hiérarchies sociales et économiques que l’éducation contribue à reproduire.

Comment le salariat étudiant lutte-t-il contre les inégalités ?

Le salariat étudiant représente bien plus qu’une simple revendication économique : il s’attaque directement aux fondements d’un système capitaliste qui perpétue les inégalités sociales, de genre et de race. La non-reconnaissance du travail étudiant reflète une logique capitaliste et patriarcale plus vaste, qui dévalorise systématiquement les formes de travail traditionnellement associées aux femmes, aux populations racisées ainsi qu’aux personnes ayant un statut précaire. Cette dévalorisation n’est pas accidentelle : elle constitue l’un des piliers fondamentaux sur lesquels reposent le capitalisme et le patriarcat, qui prospèrent en exploitant le travail gratuit ou sous-payé de certaines catégories de la population.

Le capitalisme trace une frontière artificielle entre ce qu’il considère comme « productif » — le travail salarié traditionnel directement impliqué dans la production de profit — et ce qu’il invisibilise délibérément, soit le travail de reproduction sociale, qu’il soit rémunéré ou non. Il en est de même pour le travail étudiant. Cette division sert à justifier la non-rémunération de tâches pourtant essentielles à la bonne reproduction du système. Alors que le capitalisme dépend entièrement de ces sphères d’activité pour se maintenir — avoir une main-d’œuvre éduquée, des travailleur·euse·s en santé, un environnement viable — il persiste à les dévaluer systématiquement pour maximiser ses profits. Autrement dit, en refusant de rémunérer le travail étudiant, le capitalisme externalise ces coûts sur les étudiant·e·s eux-mêmes et leurs familles, renforçant ainsi les inégalités structurelles.

La lutte pour le salariat étudiant s’attaque directement à cette contradiction. En exigeant la reconnaissance financière du travail étudiant, elle dévoile l’hypocrisie d’un système qui prétend valoriser l’éducation tout en refusant de payer pour celle-ci. Plus encore, elle met en lumière comment l’endettement étudiant perpétue les inégalités socioéconomiques : tandis que certain·e·s peuvent compter sur le soutien familial, d’autres — souvent à l’intersection de systèmes de domination et d’exploitation — se voient contraint·e·s d’accumuler des dettes considérables ou de surcharger leurs horaires avec des emplois précaires.

Historiquement, les inégalités au sein de la classe ouvrière ont été justifiées par des idéologies racistes et sexistes, qui naturalisent les écarts salariaux et les conditions de travail différenciées. Aujourd’hui encore, ces mécanismes s’observent dans la précarité spécifique des étudiant·e·s : les femmes, par exemple, assument souvent une double charge, combinant études, travail salarié et responsabilités familiales. Ce phénomène découle directement de la logique d’accumulation du capital, qui refuse de prendre en charge collectivement les coûts de la reproduction sociale.

La mise en place d’un salaire étudiant constituerait ainsi une avancée majeure vers une plus grande justice sociale. En assurant une véritable autonomie financière, elle permettrait non seulement de réduire les disparités socioéconomiques dans l’accès aux études supérieures, mais aussi de soutenir particulièrement les populations traditionnellement marginalisées par le système d’éducation. Elle représente un pas concret vers la reconnaissance que l’éducation n’est pas un investissement individuel, mais bien un travail collectif essentiel qui mérite d’être valorisé à sa juste valeur.

Le travail étudiant ne cautionne-t-il pas l’arrimage de l’éducation publique aux besoins du marché ?

Au travers de notre revendication pour un salariat étudiant, certain·e·s y verront une capitulation face à la marchandisation de l’éducation, voire une acceptation des règles du capitalisme. Nous croyons que ce constat met de l’avant une compréhension de notre système d’éducation dépassée, qui occulte le fait que nos institutions d’enseignement sont déjà imprégnées des logiques marchandes et que le salariat étudiant constitue une tentative de répondre aux besoins matériels des étudiant·e·s et de revaloriser leur contribution à la société.

Le désengagement massif de l’État — dont la part du financement universitaire s’est effondrée de 87 % à 64 % entre 1988 et 2022 —29Marie Pier Béland et al., op. cit., 2011, p. 12 ; Statistique Canada, op. cit., 2024f. a déjà transformé nos universités en institutions compétitrices en quête de rentabilité et dépendantes des contributions privées. La réforme Legault de 2000 a institutionnalisé cette dynamique en introduisant un financement basé sur les inscriptions (EETP), accentuant la concurrence entre universités et la hiérarchisation des programmes selon leur « rentabilité ». Ces transformations ont soumis les universités (mais aussi les collèges) aux exigences du marché : production de diplômé·e·s adapté·e·s aux besoins du capital, brevetage et commercialisation de la recherche, et valorisation des formations les plus profitables. Constamment appeler l’État à démarchandiser l’éducation est vain et revient souvent à s’isoler dans des positions théoriques ayant peu de résonance pour le corps étudiant aux prises avec des besoins matériels criants bien plus importants que le désir d’instaurer un système d’éducation conforme avec des principes moraux puritains.

Force est de constater que c’est précisément le système actuel qui nous enchaîne aux impératifs économiques. Étranglé·e·s par la précarité et l’endettement, nous sommes contraint·e·s de choisir nos études en fonction de leurs débouchés, pendant que nos établissements se soumettent aux intérêts privés pour pouvoir continuer d’offrir leurs formations. Le marché du travail, qui exige désormais un diplôme postsecondaire pour 70 % des emplois, nous tient déjà en laisse — salariat étudiant ou non.30CUTE, op. cit., 2018, p. 12.

Mais notre revendication du salariat étudiant n’est pas une capitulation : c’est un acte de résistance. En exigeant la reconnaissance de la valeur sociale de notre travail plutôt que sa seule valeur marchande, nous ouvrons une brèche dans la logique capitaliste qui ne valorise que la production de survaleur. Notre combat pour le salariat étudiant n’implique aucunement d’accepter la marchandisation rampante de l’éducation. Nous devons simultanément lutter pour la reconnaissance de notre travail et nous opposer aux programmes qui servent les intérêts du capital en arrachant à l’État un salaire.

Plus encore, le salariat étudiant pourrait nous libérer partiellement de l’emprise du marché. En nous assurant une autonomie financière, il nous permettrait de choisir nos parcours d’études en fonction de nos aspirations et des besoins réels de la société, plutôt que des seules exigences du capital. Il représente ainsi une première étape vers une réappropriation collective de nos institutions d’enseignement des logiques marchandes qui les étouffent. Notre lutte pour le salariat étudiant s’inscrit donc dans un combat plus large : celui pour une éducation véritablement émancipatrice, au service des intérêts populaires plutôt que du profit.

Comment le salariat étudiant peut-il transformer la société ?

Notre combat pour un salariat étudiant et l’abolition des frais de scolarité s’inscrit dans une perspective de transformation radicale des rapports de production. En arrachant au capital et à l’État la reconnaissance financière de notre travail, nous ne cherchons pas à nous intégrer paisiblement au système salarial existant, mais à créer une brèche dans son engrenage. Le salariat étudiant représente une contradiction pour le capital : en reconnaissant comme productif un travail qu’il cherche à invisibiliser, il expose la nature arbitraire de ce qui est considéré comme « travail » sous le capitalisme. Cette reconnaissance ouvre la voie à une remise en question plus large : si les études méritent salaire, pourquoi pas l’ensemble du travail de reproduction sociale ? Cette dynamique peut enclencher un processus d’extension continue de ce qui est reconnu comme travail socialement nécessaire.

De manière plus immédiate, le salariat étudiant permet de développer notre puissance d’agir collective. En nous organisant pour l’obtenir, nous nous donnons l’opportunité de construire des structures de lutte qui dépassent les cadres institutionnels traditionnels. Ces formes d’auto-organisation constituent des laboratoires d’expérimentation de rapports sociaux alternatifs, où s’élaborent des pratiques de démocratie directe et de solidarité concrète. L’expérience de la lutte elle-même devient ainsi un espace d’apprentissage collectif des moyens de notre émancipation.

Cette perspective transformatrice ne se limite pas au secteur de l’éducation. En exigeant un salaire, nous affirmons notre capacité à définir collectivement ce qui est socialement utile et nécessaire, indépendamment des critères de rentabilité du capital et des volontés bureaucrates. Cette réappropriation du pouvoir de décision sur notre travail ouvre la possibilité d’une planification démocratique de la production sociale dans son ensemble. Il ne s’agit pas simplement de mieux répartir les richesses, mais de transformer radicalement la manière dont elles sont produites et les finalités qu’elles servent.

Notre lutte participe également à la mise en place d’un front commun des exploité·e·s. En nous organisant sur la base de notre condition de travailleur·euse·s, nous créons des ponts naturels avec les autres secteurs en lutte. Cette convergence ne relève pas d’une simple alliance tactique : elle découle de la reconnaissance que nos conditions d’exploitation sont interconnectées et que notre émancipation ne peut être que collective. La lutte pour le salariat étudiant devient ainsi un moment de la lutte plus large pour l’abolition de toutes les formes d’exploitation et de domination.

Cette perspective implique nécessairement une confrontation avec l’État. Non pas pour lui demander d’arbitrer entre nos intérêts et ceux du capital, mais pour imposer nos revendications par notre force collective. L’État n’est pas un médiateur neutre : il est l’instrument de reproduction des rapports sociaux capitalistes. En luttant pour le salariat étudiant, nous développons notre capacité à agir en dehors et contre ses cadres institutionnels. Le salariat étudiant n’est donc pas une fin en soi, mais un levier pour développer notre puissance collective et transformer radicalement la société. Cette transformation ne peut se limiter à des réformes graduelles : elle exige une rupture avec la logique même du capital et de l’État. En luttant pour le salariat étudiant, nous participons à la construction d’une force sociale capable non seulement de résister à l’exploitation, mais de créer les bases d’une société nouvelle, où la production et la reproduction sociale seront organisées démocratiquement en fonction des besoins collectifs.

Que faire ?

Organiser et éduquer

L’atteinte du salariat étudiant nécessite une mobilisation organisée et audacieuse qui s’étend sur plusieurs années. La première étape est la construction de comités autonomes sur les campus pour sensibiliser et informer la communauté étudiante sur cette revendication, tout en situant cette lutte dans une critique globale qui dépasse les préoccupations sectorielles étudiantes. Ces comités doivent s’unir pour former des réseaux solidaires, coordonner leurs efforts et lancer des campagnes locales qui s’inscrivent dans une stratégie collective, mais qui conservent une part d’autonomie et d’initiative dans la lutte. Nous croyons que le mouvement doit provenir de la base et non d’une directive faite par les fédérations étudiantes.

Confronter l’État

Les actions initiales peuvent inclure des pétitions, des tournées d’information et des manifestations symboliques, afin de rallier un maximum de soutien tout en construisant un rapport de force graduel. Cette mobilisation doit viser une escalade des moyens de pression, passant par des actions de perturbation, des occupations, des blocages et, ultimement, la grève générale illimitée (GGI). L’histoire récente démontre l’efficacité des GGI étudiantes. Depuis 1968, huit des dix GGI au Québec ont abouti à des victoires significatives. Une GGI force l’État à négocier, car il ne peut se permettre d’annuler une session sans créer un engorgement des cohortes et une pénurie critique de diplômé·e·s dans des secteurs essentiels comme la santé, l’éducation et le génie. Ce constat prouve que le travail étudiant, bien qu’invisibilisé, est fondamental pour le fonctionnement de l’État, du capital et de la société. Le blocage de cette production étudiante représente une pression insoutenable pour le patronat, particulièrement dans un contexte où 50 % des professions sont en déficit ou léger déficit de main-d’œuvre.31Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail, État d’équilibre du marché du travail à court et moyen termes : Diagnostics pour 516 professions, Gouvernement du Québec, 2024, p. 8.

Cependant, il est crucial de comprendre que la GGI n’est pas une fin en soi. Nous devons voir la grève comme un moment clé de politisation, de renforcement des structures organisationnelles et d’affirmation d’une ingouvernabilité qui dépasse le cadre immédiat des revendications étudiantes. Elle constitue une étape dans une lutte plus vaste contre l’hégémonie capitaliste.

Il est évident pour nous qu’une large part de la puissance d’une grève générale illimitée découle de l’ingouvernabilité qu’elle engendre. Des manifs quotidiennes aux actions de sabotage, ce qui fait plier le gouvernement, c’est véritablement la bonne combinaison d’un effort politique concerté et la révolte populaire. Nous faisons aujourd’hui le pari que ce sont les comités autonomes implantés sur les campus, misant sur la mobilisation de terrain, le renforcement du niveau intellectuel de la population étudiante et la création d’organes politiques structurés, qui ont le plus de chances d’ouvrir une brèche dans le combat social en milieu scolaire.

Élargir les alliances

Ces efforts politiques ne se limitent pas à une simple mobilisation ponctuelle ou à l’espoir d’une victoire rapide. Elle exige une stratégie à long terme, s’inscrivant dans une guerre de position visant à construire un large bloc social capable de remettre en question l’hégémonie capitaliste qui imprègne l’ensemble de nos institutions. Cette lutte doit conjuguer des actions immédiates pour des gains concrets avec une vision plus large de transformation sociale et culturelle. En effet, la construction d’une contre-hégémonie implique l’établissement d’alliances unifiant diverses forces sociales autour d’une conception commune du monde. Cette alliance doit reposer sur la reconnaissance de nos luttes interconnectées et de la nécessité d’une émancipation collective. Dans cette optique, le mouvement pour le salariat étudiant ne peut se limiter à une mobilisation sectorielle. Il doit créer des ponts avec d’autres mouvements sociaux et groupes exploités : travailleur·euse·s précaires, locataires, migrant·e·s, luttes décoloniales, mouvements écologistes, luttes féministes, organisations antiracistes, lutte contre la brutalité policière…

Transformer le sens commun

Une des forces du capitalisme est sa capacité à présenter ses intérêts comme universels. Pour lui opposer une véritable contre-hégémonie, nous devons proposer une vision cohérente et mobilisatrice de la société, où le fruit de notre travail est un bien collectif détaché des logiques marchandes. Actuellement, la conscience populaire est plus à même de s’imaginer la fin de l’humanité, voire de la vie sur terre, que la fin du capitalisme.32Ce constat est emprunté à Fredric Jameson, The Seeds of Time, New York, Columbia Univ. Press, 1994, p. xii. En ce sens, ce travail contre-hégémonique sur la conscience populaire est un processus long et complexe, mais essentiel pour que les idées post-capitalistes gagnent en légitimité et en pouvoir dans la société civile.

Préparer la rupture

L’histoire montre que les forces capitalistes peuvent parfois concéder des gains aux mouvements sociaux, mais ces concessions risquent de s’inscrire dans une révolution passive : une transformation superficielle qui préserve les structures fondamentales du capitalisme. Pour éviter cela, le mouvement pour le salariat étudiant doit rester vigilant et maintenir une pression constante sur l’État et les institutions éducatives.

Loin d’être un simple ajout aux revendications étudiantes, le combat repose sur la construction d’une force politique et organisationnelle capable de dépasser les campagnes isolées et de s’inscrire dans une lutte durable et audacieuse contre toutes les formes d’exploitation. Cela implique aussi de développer notre capacité à organiser la production et la reproduction sociale de manière démocratique, en fonction des besoins collectifs plutôt que des impératifs du profit. En construisant cette contre-hégémonie dans la société civile, nous pourrons faire de cette revendication — le salariat étudiant — l’un des leviers pour une transformation sociale plus large, vers une société démocratique et émancipatrice.

Bibliographie

1. Bureau de coopération interuniversitaire, Les établissements universitaires québécois : un actif clé pour assurer un avenir prometteur au Québec, Ministère des Finances, Gouvernement du Québec, 2018, p. 4.

2. Ministère de l’Enseignement supérieur, Statistiques de l’aide financière aux études : Rapport 2021-2022, Québec, Gouvernement du Québec, 2024, p. 35.

3. Aide financière aux études, « Simulateur de calcul du montant d’aide financière aux études 2025-2026 », Gouvernement du Québec, 2025, https://bit.ly/4ggBkxw.

4. Ministère de l’Enseignement supérieur, op. cit., 2024, p. 44.

5. cf. Marie Pier Béland et al., Argumentaire 2011-2012 : Ensemble, bloquons la hausse, Montréal, ASSÉ, 2011, p. 26.

6. Le nombre de bénéficiaires a été extrait des rapports du Ministère de l’Enseignement supérieur, Statistiques sur l’aide financière aux études, Gouvernement du Québec, 2001 à 2024. L’effectif étudiant postsecondaire au Québec est tiré de Statistique Canada, Tableau 37-10-0018-01 : Effectifs postsecondaires, selon le régime d’études, le type d’établissement, le statut de l’étudiant au Canada et le genre de la personne, 2024c. Le calcul en dollars constants a été fait avec Statistique Canada, Tableau 18-10-0004-01 : Indice des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé, 2024d.

7. Au Québec, en 2022, les familles composées d’un couple ont un revenu annuel médian de 111 950 $. Les jeunes de moins de 24 ans ont un revenu médian de 18 970 $. Voir Statistique Canada, op. cit., 2024b.

8. Aide financière aux études, op. cit., 2025.

9. Statistique Canada, « Besoins impérieux en matière de logement du ménage privé », Statistique Canada, 2021, https://bit.ly/3CBqDYj.

10. Statistique Canada, Tableau 11-10-0223-01 : Dépenses des ménages selon le quintile de revenu du ménage, Canada, régions et provinces, 2023.

11. Geoffroy Boucher, Le Programme de prêts et bourses permet-il de couvrir les dépenses de base de la population étudiante au Québec ?, Montréal, Observatoire québécois des inégalités, 2024, p. 9‑10.

12. Statistique Canada, Tableau 37-10-0106-01 : Proportion des étudiants âgés de 15 à 29 ans qui allient travail et études, selon le groupe d’âge et le type d’institution fréquentée, 2024.

13. Ministère de l’Enseignement supérieur, op. cit., 2024, p. 46.

14. Franck Aurelien Tchokouagueu et al., Rapport sur le financement des étudiant.e.s universitaires du Québec, Groupe de recherche en économie publique appliquée (GREPA), 2023, p. 13‑4.

15. Ministère de l’Enseignement supérieur, op. cit., 2024, p. 46.

16. La taux prévu par l’AFE correspond au taux préférentiel de la Banque du Canada plus 0,50 %. Québec, « Rembourser son prêt », Gouvernement du Québec, 2024, https://bit.ly/4hAPBG6. Si l’on se base sur la moyenne historique du taux préférentiel des 25 dernières années, qui est de 4,13 %, alors, en appliquant la formule des paiements pour un prêt à intérêts composés, cette dette coûtera un total de 38 006 $ sur une période de 25 ans. Voir Banque du Canada, « Taux d’intérêt affichés pour certains produits par les grandes banques à charte », Banque du Canada, 2025, https://bit.ly/42zzg0o.

17. Cit. in CUTE, Questions et réponses sur le travail étudiant, Comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE), 2018, p. 8.

18. La MPC correspond à une personne seule vivant à Québec. Cette méthode est inspirée de Geoffroy Boucher, op. cit., 2024 ; les données sont issues de Statistique Canada, Tableau 11-10-0066-01 : Seuils de la mesure du panier de consommation (MPC) pour la famille de référence selon la région de la mesure du panier de consommation, la composante et l’année de base, 2024e.

19. L’effectif d’étudiant·e·s équivalents à temps plein (EETP) est une mesure standardisée qui permet de comptabiliser l’ensemble des étudiant·e·s en fonction de leur charge d’études (30 crédits universitaires = 1 EETP).

20. Ministère de l’Enseignement supérieur, Prévisions de l’effectif étudiant à l’université 2021-2030, Gouvernement du Québec, 2023. En considérant que trois personnes à temps partiel représentent un EETP au collégial, il a été estimé que les personnes à temps partiel hausse en moyenne de 4,2 % le nombre d’EETP total au collège. Voir Ministère de l’Enseignement supérieur, Prévisions de l’effectif étudiant au collégial 2024-2033, Gouvernement du Québec, 2024c ; Statistique Canada, op. cit., 2024c.

21. Ce montant est une projection basée sur la variation moyenne des revenus totaux que reçoivent les universités et les collèges en droits de scolarité et autres frais : Statistique Canada, Tableau 37-10-0026-01 : Revenus des universités selon le type de revenus et le type de fonds (en dollars canadiens courants) (x 1 000), 2024f ; Statistique Canada, Tableau 37-10-0028-01 : Revenus des collèges selon le type de revenus et le type de fonds (en dollars canadiens courants) (x 1 000), 2024g.

22. Geoffroy Boucher, op. cit., 2024, p. 9.

23. Ysabelle Gagné et Mylène Bussières, Statistiques concernant les étudiants en situation de handicap dans les universités québécoises : 2020-2021, Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap (AQICESH), 2021, p. 11.

24. Marie Claude Francœur et al., Les besoins de garde des parents-étudiants québécois et les services qui leur sont offerts en milieu d’études, Québec, Gouvernement du Québec, 2019, p. 10 ; Geoffroy Boucher, op. cit., 2024, p. 13.

25. Projections basées sur les variations de ces montants. Voir Ministère de l’Enseignement supérieur, op. cit., 2001 à 2024.

26. Elisabeth Gibeau et al., Pour une société plus juste : Nous avons les moyens de faire autrement!, Coalition Main rouge, 2021.

27. Martin Brehm Christensen et al., La loi du plus riche : Pourquoi et comment taxer les plus riches pour lutter contre les inégalités, Oxford, Oxfam, 2023, p. 7.

28. Wendy Glauser, « Diversifier les admissions dans les écoles de médecine », Affaires universitaires, 4 mars 2020, https://bit.ly/42XWFbK.

30. CUTE, op. cit., 2018, p. 12.

31. Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail, État d’équilibre du marché du travail à court et moyen termes : Diagnostics pour 516 professions, Gouvernement du Québec, 2024, p. 8.

32. Ce constat est emprunté à Fredric Jameson, The Seeds of Time, New York, Columbia Univ. Press, 1994, p. xii.